Alternative Foto-Ausstellungen: Warum nicht auch Häuserwände nutzen?

Foto: © Jean Baptiste PellerinMitten in der Nacht in Paris könnte man Jean-Baptiste Pellerin treffen, wie er durch die Straßen streift, auf der Suche nach dem rechten Ort. In seiner Tasche Fliesenkleber, ein Spachtel und Fotoplatten, die er an Hauswänden anbringt. Dabei muss er sich vor der Polizei verstecken, aber auch vor anderen, denn solange der Kleber weich ist, können sich dreistere Mitbürger bedienen.

Jean Baptiste Pellerin (52), Paris.

Der Franzose bringt seine „Street Portraits“ zurück auf die Straße.

#backtothestreet.

Als er vor sechs Jahren damit begann, wollte er vor allem den Fotografierten etwas zurückzugeben, denn er hatte sie ohne Einverständnis aufgenommen. Die Bilder sollten wieder dahin, wo er sie sich genommen hatte: von der Straße, zurück auf die Straße. Der 52-jährige Franzose macht die Stadt zu seiner Galerie.

Aber nicht nur seine Heimatstadt Paris: Er nimmt die Sandwiches aus Fliese, Fotoabzug und Glasplatte, mit Kleber abgedichtet, immer mit, wenn er reist: in die USA, nach England, Holland oder Japan. „Manchmal ist mein Gepäck ganz schön schwer“, sagt er und strahlt. 4000 bis 5000 Fotos hat er weltweit bereits geklebt – viele wurden gestohlen, gingen kaputt, manche hat er ersetzt.

Eine Dauerausstellung, für ein internationales Publikum, von ihm kuratiert, ohne Marketing, Flyer, Vernissagen, Verträge, Kataloge. Nur klein in der Ecke ein Hashtag, der Name seines Projekts: #backtothestreet. Zu achtzig Prozent macht er Street Portraits. Schon lange bittet er die Leute vorher um Erlaubnis. Und er bekommt sehr viel Feedback auf den sozialen Netzwerken.

#backtothestreet - Galerien am Straßenrand

Einmal fotografierte er ein schwules Paar, kurz bevor sie das Standesamt betraten. Das Motiv trug er auf Fliesen in die Welt. Die beiden fanden es und bedankten sich über Instagram, weil es so wichtig sei für ihre Sache, für die Community.

„Es gibt viele von diesen netten Geschichten.“

Selbst die Polizisten in zivil, die ihn einmal stellten, fanden die Fotos so sympathisch, dass sie ihn mit einem „Bonne continuation“ (Weiterhin viel Erfolg) laufen ließen.

Aber kommt auch finanziell etwas zurück? Zwei Aufträge hat er direkt über sein Projekt bekommen: Ein Unternehmen buchte ihn für eine Publikation und das Pariser Kammerorchester wollte Mitarbeiterportraits. Ansonsten fängt er grade damit an, die Backtothestreet-Platten zu verkaufen, wenn jemand direkt bei ihm anfragt.

„Teuer sind die nicht. Aber das erlaubt es mir, weiterzumachen, zu fotografieren, zu kleben.“

Lebenswelt statt Kunstwelt

Auch die Italienerin Fosca Democrito bringt ihre Fotografie direkt unter die Leute, allerdings tagsüber und prinzipiell gegen Bezahlung – auf Märkten und an Straßenständen, zurzeit abwechselnd auf Sizilien und in Rom.

Fosca Democrito (35), Siracusa, Sizilien.

Ihre Cyanotypien verkauft die Italienerin direkt auf Straßenmärkten, wie hier auf dem Mercato Monti in Rom.

Nach ihrem Fotografiestudium in London war sie zuerst ein wenig eingeschüchtert. „Ich wollte nicht an die Türen der Galerien klopfen. Ich fühlte mich nicht bereit dafür“, meint sie heute. Gleichzeitig war das aber auch nicht ihr Ding: „Es entsprach nicht dem, wie ich mit Kunst und Menschen umgehe.“

Fürs Erste brachte sie das sogar weg von der Fotografie, hin zu Arbeiten aus Holz und Leder, die sie an Ständen verkaufte, bis sie sich traute, auch ihre Cyanotypien dazuzulegen, erst klein und verschämt, bis schließlich Blau im Angebot dominierte und sie von Märkten im Ausland eingeladen wurde, wie etwa dem Tollwood-Weihnachtsmarkt in München vor zwei Jahren, wo das Interesse so groß war, dass sie morgens in ihrer Airbnb-Unterkunft Nachschub drucken musste.

„Märkte sind meine Lebensschule. Hier kommen Kunst und Betrachter zusammen“, sagt die 35-Jährige.

„Ich habe gelernt, wie Leute meine Kunst wahrnehmen. Das war Futter für meine nächsten Arbeiten.“

Aber macht man dann nicht nur, was sich gut verkauft? Tatsächlich hat sie auf Sizilien einmal ein paar Klischeemotive auf ihren Tisch gelegt, schweren Herzens. Doch großes Erstaunen: Die Leute interessierte es gar nicht.

Doch Fosca berichtet von einer anderen Falle: „Ich verstand, dass man nicht kreieren kann, wenn man immer da steht.“ Und sie fragte sich: „Werde ich jetzt zu einer Händlerin?“ Zeitmanagement, Schaffensräume erhalten – das will organisiert sein.

Sie ist so weit, dass sie von ihren Galerien am Straßenrand leben kann. Aber sie ist inzwischen auch so selbstbewusst, dass sie sich vorstellen könnte, ohne die Märkte aufzugeben, zugleich auch bei professionellen Galerien anzuklopfen. Denn natürlich ist ihr klar: „Du kannst etwas für 20 oder für 2000 Euro verkaufen“, je nachdem, wo du es anbietest.

Fosca Democritos Cyanotypien

Die Bühnen der Fotobranche vs. Galerien am Straßenrand

„Ich kann verstehen, dass Künstler alternative Wege suchen“, sagt Robert Morat. Es ist ein verregneter Tag Anfang November. Wäre es ein normales Jahr, ohne Pandemie, würde er jetzt im Lager die Transportkisten für die Fotokunstmesse Paris Photo packen.

„Es ist eine rein mathematische Rechenaufgabe“, sagt er. „Man kann nur eine begrenzte Anzahl von Leuten sinnvoll repräsentieren.“ Er vertritt in seiner Galerie 25 Künstler. Mehr wäre nicht machbar, denn schon jetzt muss im Schnitt jeder fünf Jahre auf eine Soloausstellung bei ihm warten.

„Viele, auch Etablierte, müssen heute nebenbei unterrichten.“

Robert Morat sagt im Schnitt fünf Künstlern und Künstlerinnen am Tag ab. Doch wer auf den Kunstmarkt wolle, käme um den klassischen Weg über Galerien nicht herum, findet er: „Gerade am Anfang muss man viel machen, was Sichtbarkeit betrifft.“ Und das heißt: Paris Photo und das jährliche Fotofestival in Arles. Hier muss man präsent sein. Es sind die Bühnen der Branche. Hier wird verkauft und entdeckt.

Galerien am Straßenrand: Ausstellungsorte von J. B. Pellerin

Jean-Baptiste Pellerin fährt seit fünf Jahren zu den Rencontres d‘Arles. Im Festivalprogramm konnte man ihn nie finden, aber an den dortigen Hauswänden. Er liebt die Atmosphäre der Rencontrees, die Ausstellungen, das Feiern, Leute zu treffen. Und es ist eine Gelegenheit, seine Familie zu besuchen, die in Nîmes lebt, dreißig Minuten entfernt.

Dass er in Arles entdeckt wird, glaubt er nicht. „Die eigenen Arbeiten an die Wand kleben, das machen in Arles viele, aber auf Papier. Das ist nach zwei oder drei Wochen wieder weg.“ Natürlich steckt dahinter der Appell, gesehen zu werden, aber die Profis schauen nicht auf Hauswände, die wollen in die großen Ausstellungen, findet er. Und wenn sie auf der Straße seien, wären sie müde und wollten nur noch schnell in ihr Hotelzimmer.

„Ich glaube, sie sind auch ein wenig genervt davon, dass sich Fotografen so ins Spiel bringen. Sie schätzen den klassischen Weg, wollen Termine vereinbaren, in Mappen blättern.“

Fotokünstler Andreas Bohnenstengel

Wer an einem Sonntag in München über die Wittelsbacherbrücke fährt, der könnte auf der linken Isarseite Andreas Bohnenstengel treffen – mit seinen gerahmten Fotos vor sich. Er sei der einzige in der Stadt, der sich mit seinen Fotos an die Straße stellt.

Andreas Bohnenstengel (50), München.

Neben Fotos und Fotoinstallationen entwirft der Münchner auch Plakate, die er an Pop-up-Ständen verschenkt.

„Wer ist der Spinner?“, fragen sich manche. Andreas Bohnenstengel, 50 Jahre alt, ist Fotokünstler, startete in den Neunzigern als Pressefotograf beim Münchner Merkur, fotografierte danach für Spiegel und Stern, veröffentlichte im SZ-Magazin und im Zeit Magazin und bekam Aufträge von NGOs.

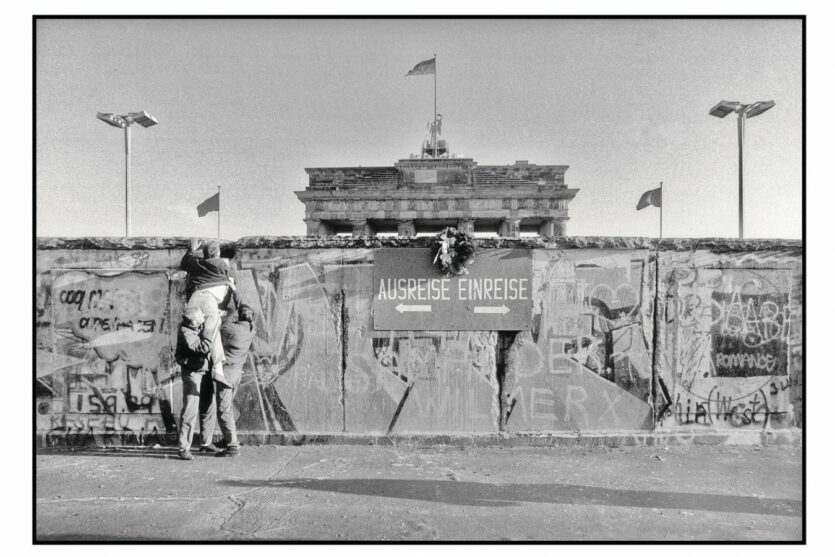

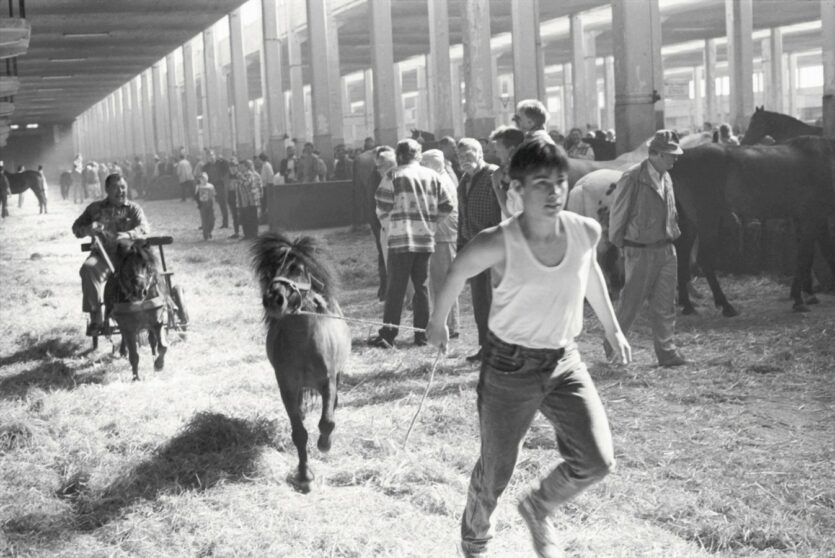

Seine Projekte beschäftigen sich meist mit sozialen Themen und der Gesellschaft. 2005 studierte er zusätzlich Soziologie. Bis heute stellt er regelmäßig aus. Aber momentan findet er, der Gehweg könne eine echte Alternative werden. Seine Fotos an der Wittelsbacherbrücke sind Schwarzweißbilder vom Münchner Pferdemarkt, der nur 400 Meter Luftlinie entfernt in dem Stadtviertel stattfand und den er in den Neunzigern dokumentiert hatte.

Aufregung in der Viehhalle.

Momente zwischen Mensch und Tier auf dem Münchner Pferdemarkt, aufgenommen 1996.

2015 zeigte er auf der Brache der inzwischen abgerissenen Viehhalle drei Monate lang eine Fotoinstallation dazu. 10.000 Euro Kosten, doch die Leute haben die Bilder nicht wahrgenommen, sagt er, und die Münchner Presse sei überhaupt nicht darauf eingegangen.

„Wenn man Ausstellungen macht, sollte man davon ausgehen, dass das kaum einer wahrnimmt.“

Andreas Bohnenstengel

Erst als er sich vor zwei Jahren im Rahmen eines Bürgerprojekts mit seinen Bildern persönlich auf den Zenettiplatz ganz in der Nähe stellte, kamen die Leute. Offenbar brauchte es die persönliche Ebene, die Ansprechbarkeit.

Pferdemarkt, München. Aufgenommen 1996.

Foto: © Andreas BohnenstengelKunst zu den Leuten bringen

„Wenn man Ausstellungen macht, sollte man davon ausgehen, dass es außer einer kleinen Gruppe von Leuten kaum einer wahrnimmt“, meint Bohnenstengel. Nach einer Einzelausstellung Anfang 2020 im Wasserburger Museum ging er einen Tag lang durch die Stadt und befragte die Bevölkerung. Selbst zehn bis fünfzig Meter vom Ausstellungsort entfernt hatte kaum jemand mitbekommen, dass es seine Ausstellung überhaupt gegeben hatte.

Dabei war sie richtig teuer, sagt er, hochsubventioniert und „die Leute vom Museum waren sehr professionell, haben alles an Öffentlichkeitsarbeit gemacht, was geht.“ Was er aus diesen Erfahrungen mitgenommen hat? Dass man zu den Leuten gehen muss, ihnen zeigen worum es geht, mit ihnen ins Gespräch kommen muss, damit sie persönliche Bezüge herstellen können.

„Und keinesfalls von oben herab, nach dem Motto: Ich bin ein toller Künstler.“

Selbst wenn er in Zukunft wieder eine klassische Ausstellung machen wird, will er eine ganz andere Art von Marketing machen und im Vorfeld auf Pop-up-Aktionen setzen, um die Leute mitzunehmen. Wenn die Menschen nicht zur Kunst kommen, dann halt andersrum. Außerdem kann sich die Preise, die auf der Straße aufgerufen werden, fast jeder leisten.

Galerien am Straßenrand: Ausstellungsorte von A. Bohnenstengel

„Wenn ich merke, das Bild ist jemandem wichtig, gebe ich es ihm auf für weniger“, meint Fosca Democrito. Entsprechend wartet für die Künstler nicht das große Geld und atemberaubende Preissteigerungen. Eher Unabhängigkeit und Zufriedenheit durch das direkte Feedback der Menschen. Und das beruhigende Gefühl, dass irgendetwas immer geht.

Ein wenig organisatorisches Geschick gehört natürlich auch dazu – Sie sollten bei den örtlichen Behörden klären, was in Ihrer Stadt erlaubt ist und ob Sie eine Genehmigung brauchen.

Kisten voller Kunst

Gerd Danigel füllt schon seit fünfzehn Jahren fast jeden Sonntag zwei Packtaschen mit Schwarzweißfotos und radelt zum Flohmarkt am Mauerpark, wenn ihn dort nicht gerade sein Sohn vertritt. Dann steht er selbst am Boxhagener Platz. Auch Flohmärkte dienen als Galerien am Straßenrand.

Gerd Danigel (61), Berlin.

Seit 15 Jahren verkauft der Ostberliner seine Archivaufnahmen auf dem Flohmarkt. 500 Motive hat er am Stand.

Von 1977 bis kurz nach der Wende hat er in der Hauptstadt fotografiert – seine Fotos sind Zeitzeugen. Erichs Lampenladen, Mauerspechte, Langhaarige, die vor der Polizei weglaufen, spielende Kinder oder einfach Orte, die heute völlig anders aussehen, denn kaum eine Stadt hat sich so schnell verändert wie Berlin nach der Wende. Die fünf letzten DDR-Jahre hat Danigel als Fotograf am Institut für Kulturbauten gearbeitet, nebenbei an der Abendschule seinen Fotoabschluss gemacht und generell viel fotografiert.

Als 2005 der Mauerparkflohmarkt eröffnete, hatte er Kisten an Fotos rumstehen und seine Frau meinte: Geh doch mal

hin. Er: Is doch Blödsinn, wer soll denn so wat koofen. „Sie haben mir die Bilder nicht aus den Händen gerissen“, erinnert er sich, „aber es gab doch Interessenten.“ Und so blieb er dran, machte in der Wohnung Abzüge, durchkämmte immer wieder sein Archiv.

Gerd Danigels Hauptstadtfotos

„Ich war mir der Wertigkeit meiner Fotos nicht bewusst.“

Heute sieht das anders aus: „Ich bekomme meine Fotos unter die Leute, sie werden in der Welt verteilt und ich bekomme Anerkennung.“ Und er fügt an: „Abgesehen vom Geld.“ Denn für den 61-Jährigen ist der Verkauf auf dem Flohmarkt eine handfeste wirtschaftliche Überlegung. An manchen Sonntagen laufen 40.000 Besucher über den Mauerparkflohmarkt, ab 20.000 lohnt es sich für ihn, hat er in den letzten Jahren festgestellt.

Seit der Corona-Epidemie bleiben die Touristen natürlich zu großen Teilen aus. Aber zum Glück sind seine Umsätze – abgesehen vom Lockdown im Frühjahr – nicht extrem eingebrochen. Von Ausstellungen ist Gerd Danigel völlig abgekommen.

„Wenn ich Glück hatte, habe ich meinen Einsatz gerade mal rausbekommen.“

Gerd Danigel

Die langjährige fotoMAGAZIN-Autorin Anja Martin lebt in Berlin, wenn Sie nicht gerade irgendwo an einer exotischen Location am anderen Ende der Welt unterwegs ist. Denn Reisereportagen sind der zweite große Schwerpunkt der Journalistin, die sonst unter anderem auch für die Süddeutsche Zeitung, die taz oder die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt.

Beitrage Teilen